History of Matstukawaya

松川屋は、世界遺産三重津海軍所より5年早い、江戸末期の1853(嘉永6)年に旅館として、鍋島藩祖を祀る松原神社の参道に創業しました。

門前町として栄えた新馬場界隈のにぎわいとともに繁栄した旅館で、明治32年7月3日には、文豪・森鴎外が投宿し「小倉日記」に当時の佐賀のようすを記しています。

また、昭和32年には、松本清張原作の映画「張り込み」のロケ隊が、約1か月間宿泊したことでも知られています。

古くなった建物を一部改装し、現在のような店構えになったのは、昭和37年のことで、昭和44年には郷土料理店「まつ川」をオープンし「松川鍋」が名物となりました。

しかし、昭和50年代以降、中心市街地の衰退とともに陰りをみせ、2011年(平成23年)には休業し現在に至ります

Interior

松川屋の前を通ると、思わず誰もが目を奪われます。江戸時代の武家屋敷にみられる鎧戸(幅の狭い薄板を一定の間隔で平行に取りつけた扉のこと)、一枚ずつとりはずして雨戸のように戸袋に収納していきます。漆喰の壁と鬼瓦のある重厚な瓦、銅製の雨どいなど、江戸・明治・大正・昭和と時代とともに、少しずつ手を加えられてはいるものの、当時の面影を色濃く残しています。

玄関をはいると、5mもあろうかという楠の重厚な一枚板が出迎えてくれます。 内装は、木の風合いと漆喰が印象的です。建築された当時の壁は漆喰でしたが、残念ながら、のちにその上にペンキが塗られています。 廊下を歩くと、どこか大正ロマンを感じさせる白熱のアンティークな照明が印象的です。

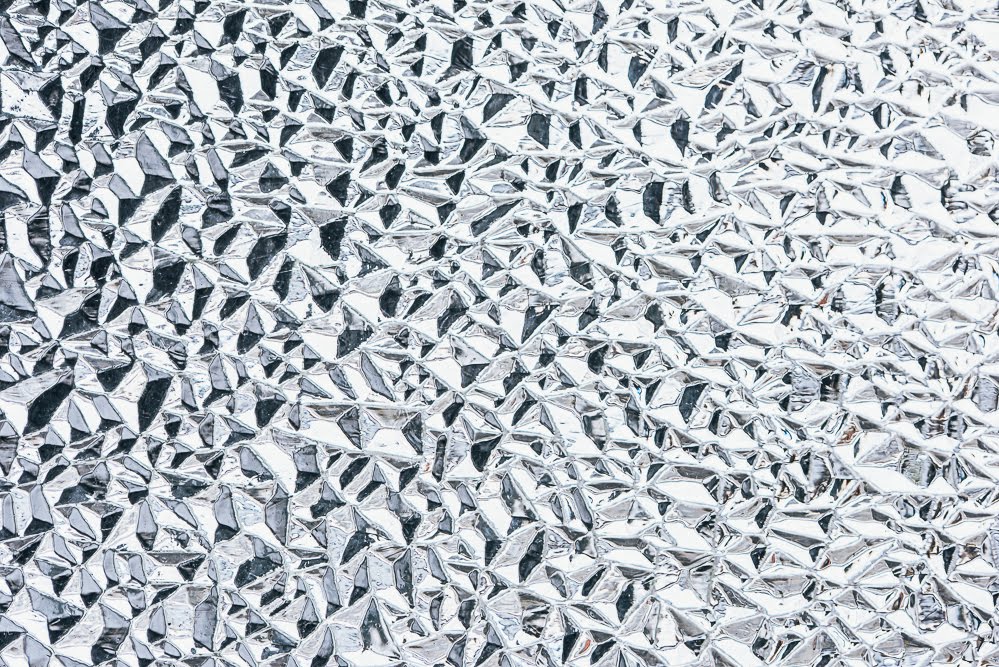

窓ガラスは、いまでは手に入りにくい昭和のすりガラス。木枠の窓には昔ながらのネジ式カギがついています。 トイレの木製ドアには、アヤメの花があしらわれています。また、洗面台は昭和初期にみられる大判のタイルで、腰より低い位置にあるのが特徴です。

Rooms

松川屋は地元でも有名な旅館でした。30畳の大広間をはじめ、8つの客室や応接室などが、昭和の家具や家電品とともに残っています。また、客室の前室に特徴があります。エアコンや扇風機もなかった時代の工夫が感じられます。

客間にはいると松川屋の紋章らしき木の意匠のはめ殺しの障子や欄間が目に留まります。テーブルや椅子もすべて特注品で当時の面影を今に伝えています。